|

É evidente que estamos no limiar de um mundo novo e desconhecido, onde parece que nada é possível predizer, exceptuando talvez que a curto prazo é bastante desconfortável e que, a longo prazo, será muito diferente. Isto é tanto verdade para a educação como para qualquer outra actividade humana organizada – o que não quer dizer que não necessitemos de antecipar e moldar o futuro em vez de apenas esperar que ele aconteça, isto é, esperar por alguém que o molde.

Mas o que fazer? A primeira coisa é reconhecer que os instrumentos teóricos e conceptuais existentes e as nossas assunções acerca do lugar da educação no mundo têm que ser revistas. Contudo, ir para além desses instrumentos e assunções não é nem simples, nem fácil. Identificar uma nova problemática para a educação para as próximas décadas e formas de a considerar e abordar é um desafio extremamente complexo, cujos parâmetros político, social e económico e âmbito parecem não ser claros para ninguém (e, efectivamente, assumir a permanência desses três parâmetros tradicionais pode ser em si mesmo uma ousada tolice).

Isto não significa que tenhamos que recorrer a uma bola de cristal, mas temos de estar cientes de duas condições cruciais para desenvolver esse esforço. Primeira, precisamos de estar cientes daquilo que Roberto M. Unger (1998) refere como ‘fetichismo’ – ‘os limites da nossa capacidade para imaginar e mudar a sociedade’. Estes podem ser de dois tipos; fetichismo institucional, a “identificação de concepções institucionais, como a democracia representativa, a economia de mercado e uma sociedade civil livre, com um só conjunto de arranjos institucionais,” e o fetichismo da estrutura, “que encontra expressão e apoio numa ideia que opõe interlúdios de efervescência, carisma, mobilização e energia para o reino comum da rotina institucionalizada, quando, meio dormentes, continuamos a desempenhar o guião escrito nos intervalos criativos”. Segunda, recusar a bola de cristal não significa que possamos começar do ponto em que estamos em educação e ou perguntar como é que se mudará, ou, mais radicalmente, perguntar se ainda precisamos de escolas do tipo a que nos habituamos ao longo da história da educação obrigatória.

Começar por este tipo de assunções é ser-se demasiado tímido face à dimensão das mudanças no mundo, que podem significar que necessitamos de penetrar mais profundamente no tecido daquilo que se tornou reconhecido como ‘educação’. No sentido mais simples, isto significa não perguntar ‘como poderemos fazer educação de uma forma diferente?’, mas, antes, ‘por que é que fazemos educação?’. Pode ser mais fácil responder a esta pergunta se a reformularmos em termos de duas perguntas fundamentais, descontextualizadas. Primeira, qual é o ‘contrato social’ para a educação, isto é, o que é que a sociedade dá e espera da educação? Segunda, através de que ‘lógica de intervenção’ funciona a educação; como é que procura cumprir a sua parte do contrato social?

A questão do contrato social é particularmente difícil de responder, por uma razão fundamental – derivada da sua origem –, a de que contrato social para, pelo menos, a educação ocidental – que foi amplamente difundida pelo mundo – tem tido no seu cerne a ideia da relação positiva entre educação e progresso – que tende a querer dizer mais e melhor, e, por vezes, mais e melhor distribuído. E foi este realmente o caso independentemente da ampla variedade de formas que assumiu; a provisão de educação é sempre justificada em termos das melhorias que produz - novamente, o foco, o conteúdo e âmbito destas melhorias – ‘sociedade’, ‘crescimento económico’, ‘realização individual’, ‘igualdade social’, preservação da ‘cultura’, ‘fortalecimento da identidade’ – são relativamente irrelevantes. Poderá ser útil, de muitas formas, pensar a ‘sustentabilidade’ e não o progresso no cerne do contrato social opera a educação; que tipo de ‘educação’ seria então necessário, e qual seria o seu papel?

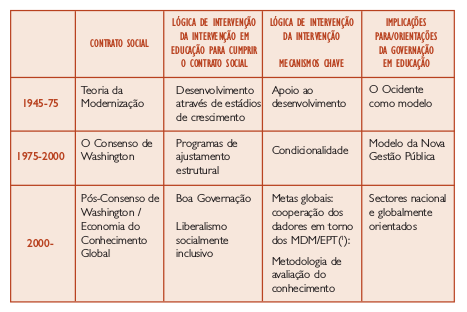

Como seria de esperar a educação surge alternativa e simultaneamente como um fim em si mesmo ou/e um meio para outros fins. Podemos, assim, identificar ‘lógicas de intervenção’ operando através e na educação, mas por limitação de espaço, apenas me referirei brevemente à primeira. Talvez a forma mais simples de explicar o que é que significa lógica de intervenção seja através de um exemplo, e um exemplo particularmente útil é o da mudança das formas assumidas pelo contrato social em relação à educação e ao seu desenvolvimento entre 1945 e o presente. Veja-se o quadro:

(1) Metas da Desenvolvimento para o Milénio/Educação Para Todos (N.T.).

Em suma, a educação foi vista como central pela teoria da modernização, como o meio-chave através do qual os indivíduos tal se tornariam, i e. como no Ocidente, e a lógica da intervenção era a de construir programas de apoio ao desenvolvimento da educação. Pelo Consenso de Washington a assunção foi a de que o progresso seria alcançado em todos os países em desenvolvimento seguido de um regime de rigorosa ortodoxia económica, e depois de um regime mais ‘suave’, enfatizando a necessidade de participação de ‘stakeholders’.

A questão, contudo, não é a do pormenor destes programas. É antes o tentar indicar como é que os conceitos do contrato social e a lógica de intervenção podem ser usados para identificar a natureza e as implicações de possíveis mudanças na e para a ‘educação’, de forma a permitir a continuidade, mas não a escravatura, em relação ao que antecedeu.

Roger Dale

Universidade de Bristol, UK

|